„Making of Shakespeare“ dreht sich um die ganz große Frage, warum es Theater überhaupt gibt. Und darum, (wieder) gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Und irgendwie auch um Shakespeare, oder? Die Uraufführung fand am 29. April im großen Haus des Düsseldorfer Schauspiels statt.

Erstmalig! Making of Shakespeare ist eine gemeinsame Inszenierung von Jungem Schauspiel, Schauspiel und dem Stadt:Kollektiv, das im großen Haus des Düsseldorfer Schauspiels am 29. April vor vollem Saal uraufgeführt wurde. Das Stadt:Kollektiv ist die seit dieser Spielzeit umbenannte frühere Bürgerbühne, die 2016 von Joanna Praml am „D’haus“ eröffnet wurde. „Stadt“ steht für Düsseldorf als Bühne, gemeinsam mit den Bürger*innen. „Kollektiv“ für das Gemeinsame, das in diesem Raum entstehen soll.

„Gemeinsam“ – das ist ein Stichwort für eines der Themen, die das Stück behandelt. Sieben Laien und fünf Profis stehen an diesem Abend auf der Bühne. Sie wollen die Premiere eines Stückes aufführen, doch schnell wird klar: das Projekt, zusammen etwas auf die Beine zu stellen, ist gescheitert. Warum? Das Leben ist dazwischen gekommen – verschiedene Alltage, das unterschiedliche Alter der drei Gruppen und – Corona. Besonders die älteren Schauspieler*innen regen sich auf. Wütend schreit Minna Wündrich, dass so ein Projekt ja nicht klappen könne. Der Abend soll aber doch gerettet werden, mit einer Publikumsdiskussion, in der Jonas Leonhardi spontan den Ensemblesprecher übernimmt.

Dann wird der Entschluss gefasst, noch einmal von vorn zu beginnen und ein neues Stück einzustudieren, mit Mut zum Neuanfang. Und zwar: Ein Stück von William Shakespeare. Welches, bleibt allerdings ein Streitthema – Viel Lärm um nichts, Romeo und Julia, Ein Sommernachtstraum, Hamlet, Der Sturm? Eine subtil auch das Publikum anregende Diskussion folgt: Wie kann ein vielgespieltes Werk wie beispielsweise Romeo und Julia neu inszeniert werden? Wer bestimmt, welches Stück aufgeführt wird und wieviel hat das Publikum mitzuentscheiden?

Ein nun auf der Bühne heraufbeschworener Sturm spült die Schauspieler*innen auf eine fiktive Insel – symbolisch für die Realität: Corona ist der Sturm, die Insel unser dadurch eingeschränktes Leben. Der Hintergrund, auf den ein riesengroßes Porträt Shakespeares projiziert war, wird heruntergerissen. Und es beginnt der Versuch einer Verteilung der Rollen: Hanna Werth hat keine Lust, Caliban aus Der Sturm zu spielen. Sie sei doch eigentlich total nett. Sagt sie, bevor auch sie losschreit. Dieses Verhalten steht sinnbildlich für die gesamte Aufführung: Mal sind die Schauspieler*innen sie selber, mal in einer Rolle. Ganz feinsinnig zu Gedanken hinführend, was sich-selbst-sein oder eine-Rolle-spielen bedeutet und wo Realität endet und Fantasie beginnt.

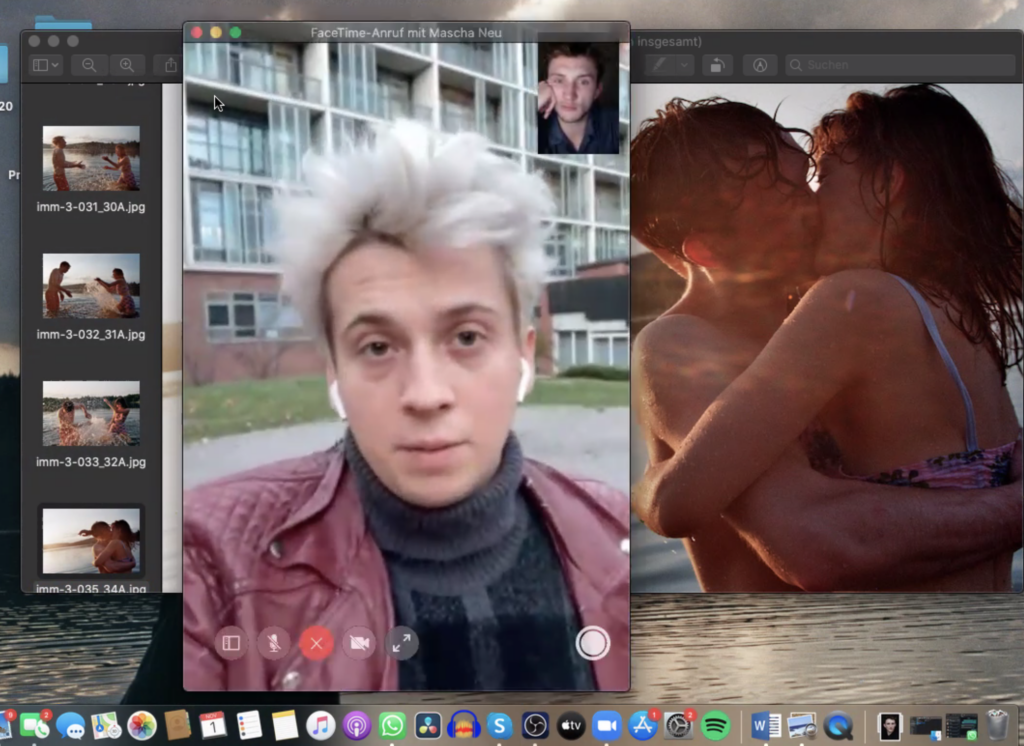

Die Schauspieler*innen fallen in und aus verschiedenen Rollen. Sie stolpern verloren durch das Setting und auch mal zu den Seitentüren des Saals rein und raus. Jonathan Gyles irrt blind als Lysander aus Ein Sommernachtstraum herum, nachdem er Liebesnektar – hier Düsseldorfer Eigenbraumarke „Shakes-Beere“ – in die Augen bekommen hat. Er verliebt sich, nachdem er die Augen zum ersten Mal wieder aufschlägt, in das Publikum. Emir Özdemir als Romeo und Alrun Juman Göttmann als Julia versuchen, sich in dem Chaos zu finden. Noëmi Krausz und Carolin Müller planen, was in einem Stück Shakespeares nicht fehlen darf: eine Intrige. Henrik Zuber will überhaupt erstmal etwas fühlen. Adrian Geulen nervt, dass alle ständig vergessen, wer er ist. Viel Persönliches und überpersönlich Relevantes findet hier eine Bühne: Isoken Iyahen reflektiert darüber, was es bedeutet, wenn sie als schwarze Person die Miranda spielt. Gustaf Steindorf ist irgendwie Ariel und irgendwie auch Prospero.

Die Aufführung ist ein gewaltiger Ausbruch: Es wird geschrien, geflucht, gelacht – auch im Publikum – und geträumt. Zwei Jahre Sehnsucht nach „zusammen“ und „fühlen“ entladen sich in einem wildbunten Durcheinander. Dabei zieht das Stück mehrere Parallelen zu Shakespeare: Auch zu seiner Zeit gab es eine Pandemie, nämlich die Pest. Und auch die Ebenen von Tragik und Komik aus den Stücken des Autors werden gleichermaßen auf das reale Leben gemünzt. Und stets bleibt die Frage im Zentrum, was Theater eigentlich soll und kann.

Der „In-the-making“-Zustand des Stücks zeigt, was alles zu einer Produktion dazugehört – von Spaß bis Frust. Zeitweilig laufen sogar Techniker mittendrin auf die Bühne – wie in einer Hauptprobe, in der eben noch mal kurz etwas korrigiert und angepasst wird. Es geht um lebendiges Theaterschaffen, das eben nicht perfekt ist, sondern chaotisch und schon im Entstehungsprozess voller Emotionen und Scheitern. Oder wie Intendant Wilfried Schulz in der Einführung bemerkt: „Wir lassen uns in die Unterwäsche kucken.“ Und schließlich geht es darum, „gemeinsam“ etwas zu erschaffen und nach dem Schiffbruch von unseren eigenen kleinen Inseln – der Isolation – wieder zum Festland und zu uns selbst zu finden. Aufwühlend und mitreißend: Ein tolles Ensemble verbeugte sich an diesem Abend vor mehr als verdienten Standing Ovations!

Martina Katharina Jacobi, die Autorin dieses Textes, ist in Bern geboren. Sie studiert Musikjournalismus an der TU Dortmund, arbeitet als Assistentin in der Presseabteilung am Theater Dortmund und ist freiberuflich kulturjournalistisch tätig.

Martina Katharina Jacobi, die Autorin dieses Textes, ist in Bern geboren. Sie studiert Musikjournalismus an der TU Dortmund, arbeitet als Assistentin in der Presseabteilung am Theater Dortmund und ist freiberuflich kulturjournalistisch tätig.